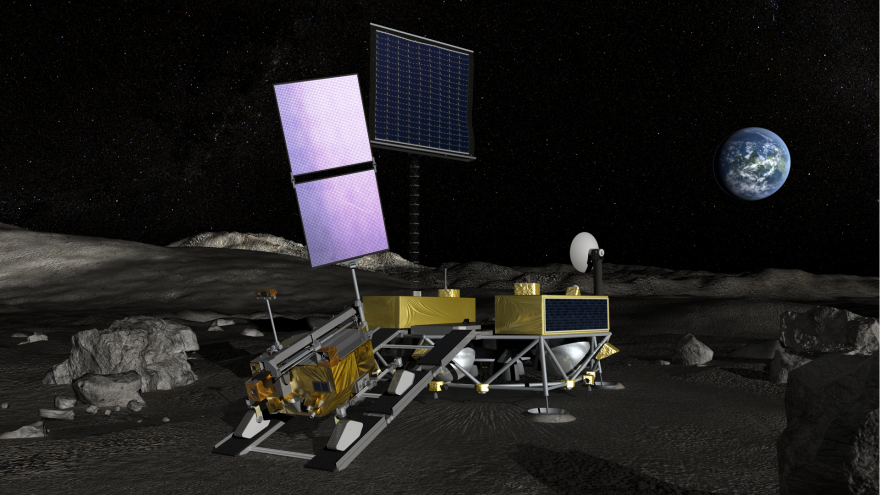

月極域探査機 LUPEXルペックス

©jaxa

月極域探査機とは

月極域探査機LUPEX(ルペックス)は、日本の宇宙航空研究開発機構(通称:JAXA)とインド宇宙開発機関(通称:ISRO)が共同で開発する、月の極域を調査する探査機です。極域とは、北極と南極の事ですが、今回の場合は月の南極が探査対象エリアとなっています。

LUPEXは、月面着陸機とそれに搭載するローバー(月面探査車)によって構成されています。日本はH3ロケットによる打ち上げとローバーの開発を担当し、インドは月面着陸機の開発を担当します。LUPEXは、2026年頃にH3ロケットで打ち上げられる予定です。

(一部資料に、インドが開発する着陸機本体にも、月面探査機SLIMのピンポイント技術を発展させた「航法誘導センサー」と「誘導アルゴリズム」をJAXA側が開発・提供を検討するとした資料もありますが、最新資料にはその記載がない為、実際に提供されていないと思われます)

月面を移動する技術

日本側のLUPEXの開発・運用の目的は、主に2つです。1つは、重力天体表面探査技術の獲得です。これは要するに、将来の月面開発の為に、月面を移動する技術や、高性能バッテリーによる太陽が当たらない場所での長期間活動技術、マイナス170℃にもなる極寒の月の夜を乗り越える越夜機能等々、様々な情報取得を目指すものです。

その為に開発されるローバーは、重量350kgとかなり大きめの無人月面探査車です。月の平地だけではなく、直接着陸出来ない様な場所や、様々な地盤を走行し、最大で1年という長期間運用を試みます。日本では将来、アルテミス計画で提供する「有人与圧ローバ」の開発が決定しており、このローバーの開発・運用を通して、必要な技術を獲得する事が期待されています。

水資源探査

もう1つは、月の水資源を調べる事です。月面開発において、水はいくらあっても困らない大変重要な資源です。飲み水や建造物の資材になりますし、電気分解して水素を取り出せばロケットの燃料にもなります。これまで遠隔観測により、月の地下には水(実際には氷の状態のはず)がある事が推定されていますが、実際に水を直接観測した事はありません。

前述したローバーは様々な探査装置を搭載しています。中でも水資源分析計は、採取した月の土壌を加熱して、生成されたガスを調べる事によって、実際に水がどれくらいあるのか、直接確認する事が出来ます。月面の水が大量に活用できるなら、高いコストをかけて地球から水を輸送する必要がなくなり、人類の月面基地開発・植民計画が大きく前進します。

ちなみにこれまでの遠隔観測によると、月の地表付近の土壌に含まれる推定含水率は0.08%~20%と幅があります。含水率が0.5%以上ある事が確認できれば、有人月面探査ミッションを4回実施する場合、水採取プラントを月面に建造した方が低コストになると試算されています。

永久影領域

なぜ探査エリアが月の南極なのか?それは月の南極には「永久影領域」という場所がある為です。月の地下に水がある事が推測されていますが、何より可能性が高く、大量に水があると推測されるのが永久影領域です。

月面は見る限り、砂と岩しかありません。しかし、月が形成されてから数十億年という長い期間の間に、氷を含む小惑星や彗星の衝突や太陽風によって、大量の水が月にもたらされたと考えられています。但し、月には地球のような大気層が無い為、昼はプラス110℃、夜はマイナス170℃と大変厳しい環境が14日間隔で繰り返されます。当然、月の地表面に氷があったとしても、太陽が当たる昼には蒸発して無くなってしまいます。

しかし、南極の一部クレーター内部は太陽との位置関係により、陽が当たらず「常に夜の状態」の永久影領域が存在します。そこでは氷が月の表面付近で、蒸発せず今も残っている可能性があるのです。またその逆に、「大半が昼の状態」である「長期日照領域」と呼ばれる場所も永久影地帯の傍にあります。太陽光発電がしやすい場所である事から、月の南極は月面開発にとても重要な場所となっています。